giovedì 21 agosto 2008

Date e orari prove - Orario consulenza pre-prova

Mercoledì 27 agosto

dalle 8,30 alle 12,30 prova di disegno tecnico

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 prova di tecnologia meccanica

Mi metto inoltre a disposizione di chi necessitasse di chiarimenti nella mattinata di LUNEDI' 25 AGOSTO 2008 PRESSO LA SEDE DI VIA OLIVA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12. In caso di necessità cercatemi.

venerdì 15 agosto 2008

Buon lavoro

Spero che con coloro con cui ci si vedrà a fine mese non vi siano problemi di comprensione delle risposte, nel caso contattatemi.

Buono studio, ci vediamo alle prove di verifica.

I tre esercizi 144-145-155

1. In una prova di durezza Brinell per un alluminio in lastra spesso

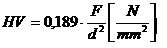

Soluzione: per calcolare il valore del diametro dell’impronta occorre invertire la formula classica della prova di durezza Brinell. Si consiglia di procedere mediante una prima sostituzione dei dati numerici (con le seguenti unità di misura: F in N, D in mm, HB in N/mm2), per poi procedere all’inversione dell’equazione avente come incognita d2.

2. Una prova di durezza Vickers è effettuata con un carico di 294 N su un acciaio temprato. Sapendo che l’operatore ha misurato una media delle diagonali pari a

Soluzione: utilizzando la formula della prova di durezza in esame risulta

3. Si deve tornire un pezzo avente diametro iniziale esterno e finale interno pari a

| 45 | 57 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 |

| 310 | 390 | 495 | 620 | 825 | 1035 | 1389 | 1750 |

n (finitura esterna)= ____________________________

n (sgrossatura interna)= ________________________

n (finitura interna)= ____________________________

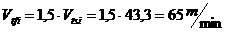

Risposta: per procedere bisogna tenere a mente che la velocità di taglio Vt in finitura è superiore di 1,5 volte a quella di sgrossatura. La velocità di taglio per le lavorazioni esterne è a sua volta 1,5 volte più alta di quella da adottarsi per le lavorazioni interne.

Per risolvere il problema o si usano gli abachi grafici oppure si utilizza la formula che fornisce il numero di giri del mandrino della macchina in funzione della velocità di taglio (misurata in m/minuto), e del diametro del pezzo da lavorare (misurato in mm).

dove con F si è indicato il diametro generico.

Nel seguito indicheremo con D il diametro maggiore (40mm) e con d il diametro minore (20mm).

Si procede ora alla valutazione della velocità di taglio in sgrossatura esterna per il materiale di cui a disegno.

Il materiale è un acciaio inossidabile, di difficile lavorazione (assimilabile come molto duro) che deve essere tornito con utensile in carburo.

Dalle tabelle in possesso di ciascun allievo è facile ottenere, incrociando la linea del materiale (acciaio duro) con la colonna dell’utensile (W – Widia che è utensile in carburo o nitruro sinterizzato) relativamente alla sgrossatura esterna una velocità Vtse=65m/minuto.

Da questa velocità ricaviamo tutte le altre tre:

velocità di taglio per finitura esterna

velocità di taglio per finitura esterna

velocità di taglio per sgrossatura interna

velocità di taglio per sgrossatura interna

velocità di taglio per finitura interna

velocità di taglio per finitura interna

n (sgrossatura esterna) teorico= nse

visto il risultato si deve scegliere fra 495rpm e 620rpm. Si sceglie il valore di 620rpm in quanto, lavorando il pezzo esternamente, per mantenere quasi costante la velocità di taglio si deve avere un numero di giri che aumenta al diminuire del diametro.

La costanza della velocità di taglio è condizione indispensabile per mantenere le migliori condizioni di taglio possibili.

In modo analogo si ricavano:

per cui si sceglie il valore fra 1389rpm e 1750rpm, che risulta essere più conservativo rispetto alla velocità di taglio in modo da preservare l’usura dell’inserto. Per tali ragioni si deve scegliere il valore di 1389rpm.

in questo caso il foro ha diametro iniziale di 20mm e le velocità di rotazione fra cui scegliere risultano 620rpm ed 825rpm. Si sceglie una velocità di rotazione pari a 620rpm perché con il procedere della sgrossatura, il foro aumenta di diametro e si mantiene così abbastanza costante la velocità di taglio.

per cui si sceglie il valore fra 495rpm e 620rpm. Si sceglie una velocità di rotazione del mandrino di 495rpm che risulta essere più conservativo rispetto alla velocità di taglio in modo da preservare l’usura dell’inserto.

Domande 141-143

1. Spiegare il motivo per cui su prodotti finiti risulta più conveniente eseguire una prova di durezza Rockwell rispetto ad altre.

Risposta: semplicemente perché il valore della durezza è immediatamente visualizzabile da parte dell’operatore, senza alcun calcolo da effettuare.

2. Spiegare il motivo per cui l’ente normatore (UNI) ha deciso di unificare le distanze limite fra due impronte vicine o fra impronta e bordo del pezzo.

Risposta: per garantire la ripetibilità e l’affidabilità delle prove evitando gli effetti che le deformazioni permanenti provocano sui bordi.

Domande da 127 a 139

Risposta:

- KU 80 provino non rotto: non corretta perché la scrittura corretta sarebbe dovuta essere KCU 80 provino non rotto:

- Tutte le altre scritture sono invece da considerarsi corrette.

2. Dire se una prova di resilienza debba essere considerata valida o meno nel caso di provino non rotto.

Risposta: una prova di resilienza non è considerata valida se il provino non si rompe. La prova prevede che il provino debba essere rotto. Si fa comunque rapporto associando la seguente scritta al provino non rotto [tipo prova, es KV] [valore energia, es 30] provino non rotto.

3. Spiegare come avviene la prova di resistenza a fatica

Risposta (pag. 104 testo): un provino viene sottoposto ad un ciclo di carichi simmetrici o asimmetrici di trazione e compressione oppure di flessione. La resistenza a fatica è rappresentata dal numero dei cicli cui il provino mediamente resiste.

4. In cosa consiste la prova di piegamento alternato e cosa misura?

Risposta (pag. 106 testo): consiste nel piegare un lamierino a 90°, ripetutamente ed alternativamente in sensi opposti. La piegatura avviene appoggiandosi su un rullo di diametro unificato. La prova, che termina non appena più della metà del lamierino sia fessurata, ha lo scopo di determinare la duttilità del materiale.

5. Che cosa si intende per indice di imbutitura?

Risposta (pag. 106 testo): si intende la profondità dell’impronta misurata attraverso la corsa compiuta dal punzone durante una prova di imbutitura. La corsa del punzone viene arrestata non appena si verificano rotture nella lamiera punzonata.

6. Come avviene una prova di imbutitura?

Risposta (pag. 106 testo): si imbutisce una provetta, bloccata in una matrice del diametro di

7. Come avviene la prova di fusibilità e come si fa a capire se un materiale ha una fusibilità migliore di un altro?

Risposta (pag.107 testo): si cola il materiale in una provetta a forma di spirale, si misura il tratto di spirale riempito dal materiale. Un materiale sarà quindi maggiormente colabile di un altro se riuscirà a riempire maggiormente la spirale di prova.

8. Come sono effettuate le prove di usura?

Risposta (pag. 107 testo): si riproducono fedelmente le condizioni di contatto dei pezzi oggetto della prova. Si misurano le masse dei pezzi prima della prova, si esegue il ciclo di usura mediante la riproduzione del moto relativo dei pezzi e si misura nuovamente la massa dei pezzi. La perdita di massa di ciascun pezzo rappresenta il risultato della prova. E’ opportuno segnare anche le condizioni al contorno durante l’arco della prova (temperatura, pressione, umidità, condizioni di lubrificazione, tipo di moto e velocità relativa). E’ una prova di difficile esecuzione a causa della misura di questi parametri, non unificata, ma costosa.

9. Una bilancia di precisione può essere utilizzata per stabilire la massa di un pezzo sottoposto a prova d’usura? Se si come la utilizzeresti?

Risposta: si, una bilancia di precisione può essere utilizzata. Semplicemente di misura la massa dei particolari prima della prova e si rimisura lo stesso parametro dopo la prova onde determinare la massa andata persa durante la prova.

10. Come vengono condotte le prove di saldabilità?

Risposta (pag. 107 testo): si eseguono saldature successivamente si sottopongono le parti saldate a prove di piegatura, trazione, taglio. La saldabilità è anche controllabile con una serie di controlli specifici non distruttivi (raggi g, raggi X, liquidi penetranti, ultrasuoni, ecc.)

11. Spiegare il motivo per cui una prova di durezza Brinell non può essere eseguita su pezzi di durezza simile a quella dell’acciaio temprato.

Risposta: semplicemente perché si rischierebbe di non avere una prova attendibile. Essendo la durezza la resistenza alla scalfittura, si rischierebbe di deformare la sfera di prova durante la penetrazione nel materiale da provare. Per le prove di durezza è opportuno avere penetratori di durezza che sia sicuramente superiore a quella del materiale in prova.

12. Scrivere come si valuta la durezza Brinell

Risposta:

dove F è la forza, D il diametro della sfera che si utilizza come penetratore e d il diametro misurato dell’impronta lasciata dal penetratore sferico in acciaio temprato.

13. Scrivere come si valuta la durezza Vickers

Risposta:

dove F è la forza e d la media delle diagonali dell'impronta lasciata dal enetratore piramidale in diamante a base quadrata in diamante.

giovedì 14 agosto 2008

Domande 114-115-116-117-120-121-122-123-124

Risposta (pag. 166 testo): sono composti chimici che hanno proprietà intermedie fra quelle dei metalli e quelle dei non metalli.

2. Quali sono le applicazioni tecnologiche dell’allumina?

Risposta (pag. 166 testo): costruzione di candele per motori, rivestimenti refrattari, inserti per utensili, elementi isolanti per dispositivi elettrici ed elettronici.

3. Quali sono le applicazioni tecnologiche dei carburi?

Risposta (pag. 166 testo): polvere abrasiva nelle mole delle rettificatrici e delle mole per affilatura utensili.

4. Quali sono le applicazioni tecnologiche dei nitruri?

Risposta (pag. 166 testo): sono impiegati per costruire soprattutto inserti per utensili attraverso la sinterizzazione.

5. Scrivere la formula della tensione normale σ in funzione di forza e sezione del provino avendo cura di indicare le unità di misura

6. Scrivere la definizione dell’allungamento ε e riportarne l’unità di misura.

Risposta: l’allungamento non ha unità di misura ed è dato dalla differenza della lunghezza del provino in un determinato istante e quella iniziale rapportata alla lunghezza iniziale (vedi formula per meglio comprendere la definizione).

7. Che cosa significa il simbolo E nel caso di una prova di trazione?

Risposta: indica il modulo di elasticità longitudinale del materiale. Tale valore è di circa 210.000 N/mm2 per l’acciaio.

8. Che cos’è l’allungamento percentuale a rottura e come viene calcolato?

Risposta (pag. 96 testo): l’allungamento percentuale a rottura è dato dalla differenza della lunghezza del provino dopo la rottura e quella iniziale rapportata alla lunghezza iniziale (vedi formula per meglio comprendere la definizione).

9. Che cos’è la strizione e come si calcola?

Risposta (pag. 96 testo): la strizione è la riduzione percentuale a rottura della sezione rapportata alla sezione iniziale (vedi formula per meglio comprendere la definizione).

martedì 12 agosto 2008

Domande da 94 a 113

1. Che cos’è un elastomero?

Risposta (pag. 158 testo): è un materiale che presenta caratteristiche fisiche e chimiche simili alla gomma naturale.

2. Che cos’è la gomma naturale?

Risposta (pag. 158 testo): è un polimero estratto dalle piante tropicali.

3. Che cos’è la gomma Buna?

Risposta (pagg. 158-159 testo): è una gomma sintetica difficilmente lavorabile utilizzata per guarnizioni e pneumatici.

4. Che cos’è la gomma Butile?

Risposta (pag. 159 testo): è una gomma sintetica, con costo ridotto, buona resistenza meccanica, usata per la costruzione di camere d’aria e tubazioni flessibili.

5. Che cos’è il neoprene e dove viene impiegato?

Risposta (pag. 159 testo): è una gomma sintetica resistente al calore ed alla corrosione, utilizzata per la costruzione di cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, sigillanti, tubi flessibili.

6. Che cos’è l’Hypalon?

Risposta (pag. 159 testo): è una gomma sintetica polietilenica utilizzata per rivestimenti di cavi elettrici, pavimenti, guarnizioni.

7. Che cos’è il Viton?

Risposta (pag. 159 testo): è anche detto fluorocarburo ed è resistente alla corrosione, è una gomma sintetica, utilizzato nelle guarnizioni e nelle pompe.

8. Che cos’è l’adiprene e dove viene impiegato?

Risposta (pag.159 testo): è una gomma sintetica utilizzato nella costruzione di cinghie, nastri trasportatori, pneumatici industriali e ultimamente anche nelle suole delle scarpe per sport.

9. Che cosa sono i siliconi elastomeri e quali sono i loro impieghi?

Risposta (pag. 159 testo): sono gomme sintetiche utilizzate per rivestimenti impermeabili.

10. Cosa sono le materie plastiche termoindurenti?

Risposta (pag. 161 testo): sono resine che non possono essere fuse per essere riplasmate in quanto quando vengono a contatto con il calore carbonizzano.

11. Cosa sono le resine termoplastiche?

Risposta (pag. 161 testo): sono resine che possono essere fuse per essere plasmate. Una volta tornate allo stato solido riacquistano tutte le proprietà che possedevano prima della loro fusione.

12. Che cos’è il polietilene, quali sono le sue caratteristiche e i suoi impieghi?

Risposta (pag. 162 testo): è una resina termoplastica resistente all’attacco di agenti chimici, di buona flessibilità, di discreta resistenza a trazione ed urto. Ha bassa temperatura di rammollimento, il che risulta positivo per plasmarlo, ma negativo per impieghi ad alte temperature. E’ impiegato come isolante elettrico, nei tubi idraulici, per articoli da cucina, per recipienti da industria chimica, per pellicole trasparenti da imballaggio (anche tipo domopak trasparente da cucina).

13. Che cos’è il Moplen, quali sono le sue caratteristiche ed i suoi impieghi?

Risposta (pag. 162 testo): è una resina termoplastica più resistente a trazione, ma meno deformabile e con una più alte temperatura di rammollimento e resistenza a fatica rispetto al polietilene. Ha ottima lavorabilità e può essere verniciato o cromato. E’ impiegato nei contenitori per alimenti, per elementi di elevata rigidezza (involucri di batterie per auto), film per imballaggio, come isolante elettrico, per componenti idraulici (tubi, valvole, pompe), per componenti per elettrodomestici (es. ruote per carrelli di lavastoviglie).

14. Che cos’è il PVC, quali sono le sue caratteristiche ed i suoi impieghi?

Risposta (pag.162 testo): è una resina termoplastica, con elevata rigidezza e durezza a temperatura ambiente, ma perde queste caratteristiche con la sola esposizione al sole. E’ fortemente resistente alla corrosione (durezza), è ottimo isolante termico ed elettrico e quindi viene impiegato per i rivestimenti interni di serbatoi, nelle tubazioni e nelle canaline d’isolamento per fili e cavi.

15. Che cos’è il Teflon, quali sono le sue caratteristiche ed i suoi impieghi?

Risposta (pag. 162 testo): è una resina termoplastica autolubrificante che mantiene le sue caratteristiche fisiche fino a 300°C, rimane flessibile fino a 200°C e non è infiammabile. Viene usato come protettivo in impianti chimici, e considerata la caratteristica di essere autolubrificante è utilizzato anche nella costruzione di particolari meccanici dove vi siano parti striscianti.

16. Per che tipo di applicazioni si utilizza il plexiglass, quale caratteristica principale presenta questo materiale?

Risposta (pag. 163 testo): si utilizza per la sua trasparenza alla luce visibile nella costruzione di vetri di sicurezza, pannelli per edilizia, strumenti ottici, contenitori farmaceutici (provette per analisi sangue ed urine, siringhe, ecc.).

17. Dire che cos’è il Nylon, quali sono le sue caratteristiche ed i suoi impieghi

Risposta (pag. 163 testo): è una resina termoplastica resistente, flessibile, resiliente, antiabrasione e di grande stabilità chimica. E’ utilizzato nella produzione di tessuti, nella produzione di particolari meccanici, fili e funi.

18. Che cos’è la bakelite, quali sono le sue caratteristiche ed i suoi impieghi?

Risposta (pagg. 163-164 testo): è una resina termoindurente che contiene additivi atti a cambiarne la colorazione, migliorarne la resistenza meccanica, ridurne il coefficiente di attrito, migliorarne la resistenza termica ed elettrica (per migliorare questa caratteristica si aggiunge amianto che è cancerogeno!!!!!). E’ lavorata per stampaggio diretto od indiretto per produrre componenti per isolamento elettrico, componenti per modellistica, contenitori di forma complessa. Addittivata è utilizzata per produrre anime per getti di fusione.

19. Che cos’è la vetroresina, quali sono le caratteristiche ed i suoi impieghi?

Risposta (pag. 164 testo): è una resina termoindurente rinforzata con fili di lana di vetro. Ha buona resistenza alla corrosione ed è impermeabile e facilmente stampabile. Per queste caratteristiche è impiegata nella costruzione di carrozzerie di automobili, carlinghe di aeromobili, carrozzerie di camper e roulotte e scafi di imbarcazioni.

20. Che cosa sono i siliconi, quali sono le caratteristiche e le applicazioni?

Risposta (pag. 164 testo): i siliconi sono anche resine termoindurenti, con elevata resistenza al calore, idrorepellenza, eccellente isolamento elettrico, oltre alla capacità di mantenere le loro caratteristiche all’interno di una grande intervallo di temperatura. Hanno costo elevato e sono utilizzati nella produzione di elementi elettrici ed elettronici, come lubrificanti (liquidi) ed idrorepellenti.

lunedì 11 agosto 2008

Domande da 60 a 93

1. Spiegare quali tipi di convertitore sono utilizzati e come funzionano.

Risposta (pagg. 131-132-133 testo): ci sono due tipi di convertitore: i convertitori Bessemer e Thomas che funzionano ad aria ed i convertitori LD, nati nella città austriaca di Linz, che funzionano ad ossigeno puro. L’insufflaggio del gas nel convertitore che contiene ghisa liquida ne provoca una decarburazione trasformandola in acciaio.

2. Come funziona un forno elettrico?

Risposta (pagg. 133-134-135 testo): i forni elettrici sfruttano l’effetto Joule prodotto dalla corrente alternata. Si suddividono in tre categorie: forni a resistenza, ad arco e ad induzione a seconda del principio che sfruttano per fondere la carica di materiale solido in essi introdotta.

3. Quali sono le diverse classificazioni e definizioni commerciali dell’acciaio e quale norma le definisce.

Risposta (pag. 137 testo): si suddividono in acciai per impieghi generali ed acciai speciali, Gli acciai speciali si suddividono a loro volta in acciai da costruzione o acciai per utensili.

4. Come sono designati gli acciai secondo la nuova normativa?

5. Fare un esempio di designazione dei vari acciai e spiegare il significato della sigla utilizzata (fotocopie).

Risposta: S230 acciaio per impieghi strutturali avente carico di snervamento pari a 230 N/mm2,

C40 acciaio del secondo gruppo non legato avente lo 0,4% di carbonio in lega, 18NiCrMo5 acciaio del secondo gruppo debolmente legato avente in lega lo 0,18% di carbonio con nickel all’1,25% e cromo e molibdeno in quantità trascurabili, X40NiCr18-10 accaio del secondo gruppo fortemente legato con lo 0,4% di carbonio più nickel al 18% e cromo al 10%.

6. Come sono utilizzati gli acciai di uso generale e come si designano?

Risposta: sono utilizzati nelle costruzioni edili e civili per rinforzare il calcestruzzo, oltre che impiegati nella costruzioni meccaniche laddove non siano richieste prestazioni di qualità. Si designano secondo la tabella seguente:

7. Come sono suddivisi, come sono utilizzati gli acciai speciali e come si designano?

Risposta (pagg. 139-140 testo + fotocopie): si suddividono in acciai da costruzione , acciai da bonifica (es. C40), acciai da cementazione (es. 18NiCrMo5), acciai automatici (es. 9SMn23), acciai da nitrurazione (es. 30CrMo12), acciai da tempra (es. C43), acciai per molle (es. C60), acciai per cuscinetti (es. 100Cr6), acciai per valvole (inossidabili, es. X45CrSi8), acciai antiscorrimento (es. 12CrMo9), acciai inossidabili (es. X6CrNi18-10), acciai per utensili (al vanadio), acciai al carbonio (es. C112), acciai rapidi e super-rapidi (acciai per utensili), acciai per lavorazioni a caldo, acciai per lavorazioni a freddo.

8. Qual è il materiale metallico non ferroso più utilizzato nelle applicazioni industriali?

Risposta (pag. 146 testo): il rame.

9. Quale struttura cristallina presenta il rame?

Risposta (pag. 146 testo): CFC (cubica a facce centrate).

10. Il rame presenta forme allotropiche?

Risposta (pag. 146 testo): il rame non presenta forme allotropiche.

11. Dire da quali minerali è ricavato il rame.

Risposta (pag. 146 testo): cuprite, calcocite, calcopirite, malachite.

12. Da quali fasi è costituito il processo metallurgico del rame?

Risposta (pag. 146 testo): arricchimento, raffinazione elettrolitica, raffinazione termica.

13. In che percentuali è contenuto il rame nel blister?

Risposta (pag. 146 testo): dal 96% al 98%.

14. Quale purezza può raggiungere il rame elettrolitico?

Risposta (pag. 146 testo): 99,5%

15. Quali sono le principali impurezze contenute nel rame?

Risposta (pag. 146 testo): As (arsenico), Bi (bismuto), Pb (piombo), O (ossigeno), P (fosforo).

16. Quali sono i tre principali gruppi di leghe di rame?

Risposta (pag. 146 testo): ottoni, bronzi, cuproleghe.

17. Da cosa sono costituiti gli ottoni binari?

Risposta: (pag. 146 testo): rame e zinco.

18. In che percentuale massima è contenuto zinco negli ottoni binari?

Risposta (pag. 146 testo): 43%

19. Cosa sono le alpacche?

Risposta: (pag. 147 testo): sono ottoni ternari con rame, nickel e zinco

20. Da cosa sono costituiti i bronzi binari?

Risposta (pag. 147 testo): rame e stagno

21. Qual è la massima percentuale di stagno presente nei bronzi binari?

Risposta (pag. 147 testo): 30%

22. Cosa indica il termine cuprolega?

Risposta (pag. 147 testo): indica una lega a base di rame nella quale non siano contenuti né zinco, né stagno.

23. Confrontare gli ottoni da lavorazione per deformazione plastica con gli ottoni da fonderia.

Risposta (pagg. 147-148 testo): gli ottoni da fonderia hanno una maggiore percentuale di stagno in lega rispetto agli ottoni da lavorazione per deformazione plastica.

24. Perché nelle leghe di rame si aggiunge talvolta una certa percentuale di piombo?

Risposta: per migliorarne la malleabilità e la truciolabilità.

25. Con quali elementi è legato l’alluminio?

Risposta (pag. 151 testo): Cu, Si, Mn, Mg, in misura minore anche con Ni, Fe, Zn.

26. Sotto che forme è disponibile in natura l’alluminio?

Risposta (pag. 151 testo): nella bauxite, nel caolino, nella criolite.

27. E’ possibile effettuare trattamenti termici sull’alluminio?

Risposta: solo in particolari condizioni e generalmente non è possibile affettuare trattamenti termici sull’alluminio.

28. Cosa contiene il duralluminio?

Risposta (pag. 151 testo): rame, magnesio, manganese, ferro; in alcuni casi silicio.

29. Cosa contiene l’anticorodal?

Risposta (pag. 151 testo): Si, Mn, Mg.

30. Cosa contiene l’ergal?

Risposta (fotocopie): l’ergal è una lega di alluminio con zinco quale elemento principale in lega.

31. Che cos’è l’anodizzazione e cosa provoca nel materiale?

Risposta (pag. 152 testo): è un trattamento di ossidazione superficiale atto a proteggere il materiale dall’ossidazione. L’ossidazione anodica dura tende anche ad indurire fortemente la superficie del materiale aumentandone la resistenza all’usura.

32. Le leghe di alluminio possono essere saldate e se si con quali tecniche?

Risposta (pag. 152 testo): si, con le tecniche TIG e MIG.

33. Le leghe di alluminio sono colabili, se si qual è la temperatura di fusione?

Risposta (pag. 152 testo): si, le leghe di alluminio sono colabili e la temperatura di fusione è di 658°C circa.

34. Quale forma cristallina assumono le leghe di alluminio?

Risposta (pag. 152 testo): CFC.